Proxima Centauri d

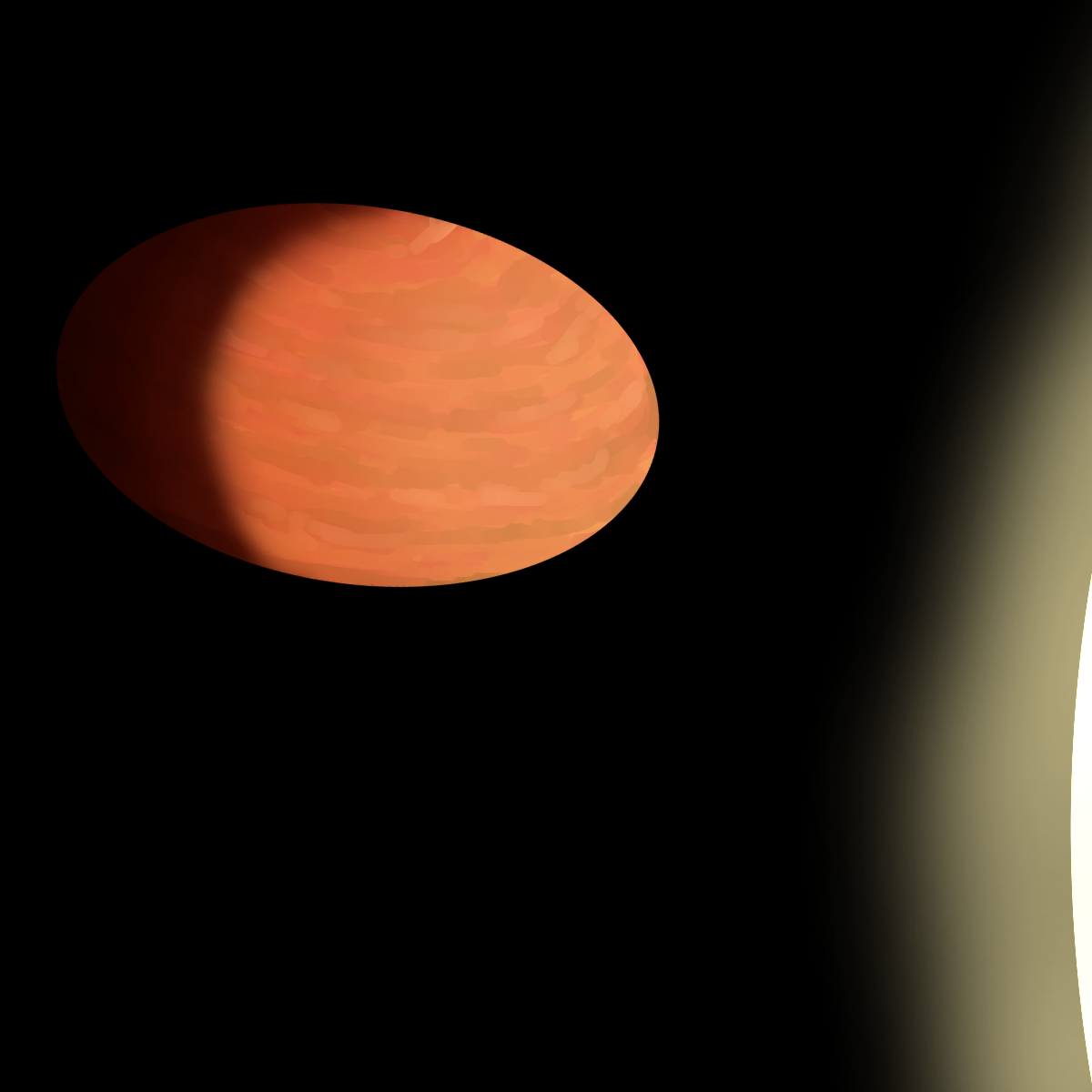

Proxima Centauri d は、太陽系から 4.2 光年( パーセク)離れた恒星Proxima Centauri を周回する系外惑星で 2020 年に公開されました.

恒星 Proxima Centauri は視等級 11.1, 絶対等級 15.6 です.

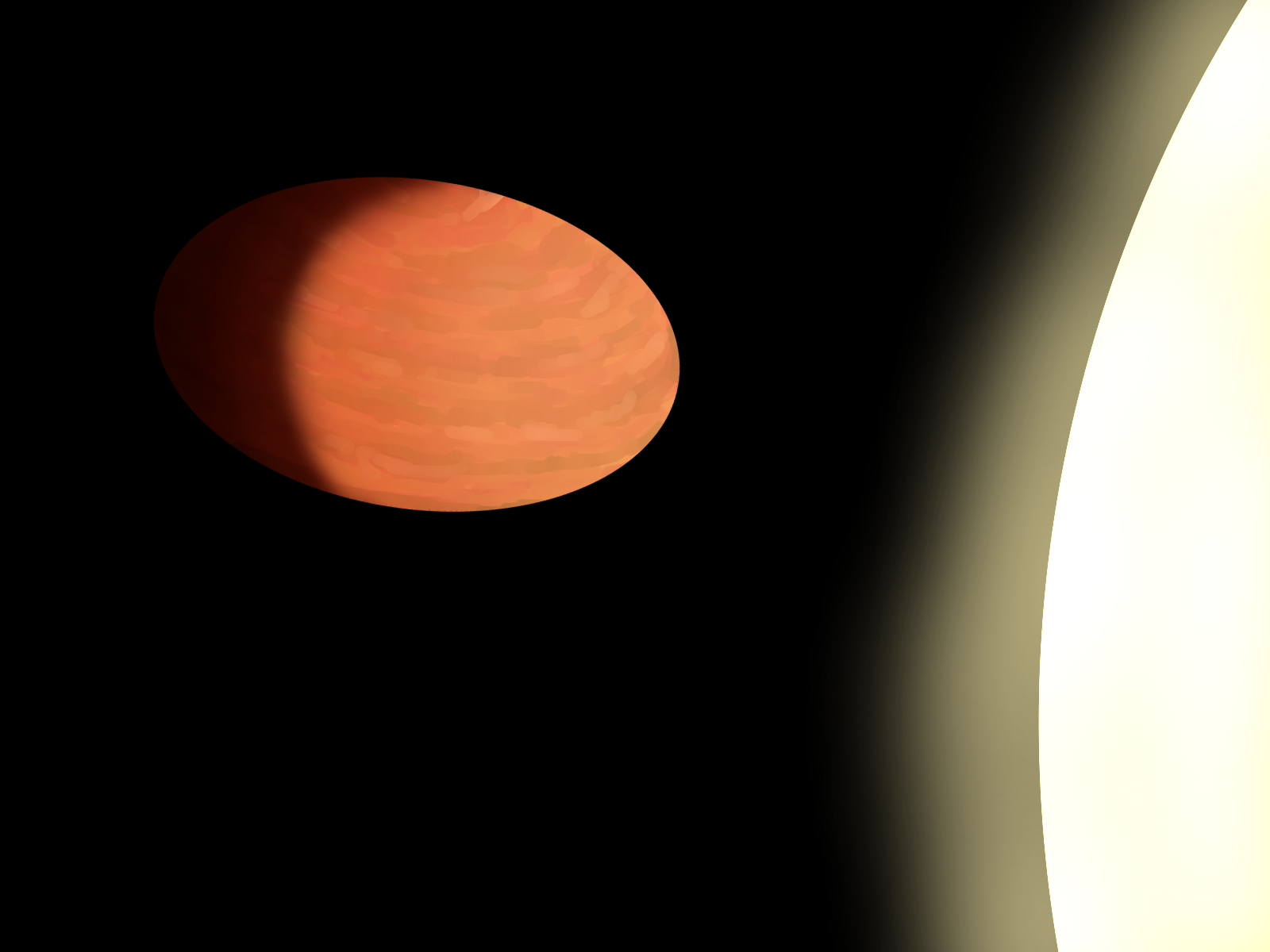

この恒星は太陽の 0.1 倍の質量で、 半径は太陽の0.1 倍であり 表面温度は 3050 で、スペクトル型は M5.5Vです。

この恒星の惑星系で Proxima Centauri d は、恒星 Proxima Centauri のまわりを 公転周期5.2 日で、 軌道長半径 0.03 天文単位 ( 4315898.6 km)で公転しています。

Proxima Centauri dは、地球から約4.2光年先にあり太陽から最も近い恒星とされるProxima Centauriの周りを公転する太陽系外惑星だ。公転周期は約5.17日と短く中心星の近くを公転しているが、中心星であるProxima CentauriはM型矮星で温度が低いためProxima Centauri dの黒体温度(アルベドを0.3と仮定)は約297Kと液体の水が存在できる温度に計算されており、ハビタブルゾーン内に位置する。

2022年2月にヨーロッパ南天天文台より正式にProxima Centauri d発見の報告がなされた。これまでProxima Centauriの周りには他に二つの惑星が確認されており、恒星系としては注目されていたのだがこの惑星の発見報告には至っていなかった。今回発見に用いた視線速度法(ドップラー分光法とも言う)という観測方法は、中心星が惑星の質量に影響されて惑星の公転時に生まれるわずかな揺れを利用し、惑星の情報を得るというものである。しかしProxima Centauri dは地球の4分の1程度の質量しかなく、恒星に与える影響は小さい。発表によると、Proxima Centauri dによる視線方向の移動速度は秒速約40cmしかなかったということだ。これまで以上に精度が求められる観測だったのは間違いないだろう。実際、存在可能性が示唆されてから発見報告まで約2年の月日を要している。

これほどまでに小さな惑星を発見できたことは大きい。Proxima Centauri dを筆頭にこれまで発見しきれなかったハビタブル惑星が続々と見つかるかもしれない。

(文責:名取)